Источник: Министерство культуры РСФСР,

Московский государственный институт культуры

Утверждено в качестве учебного пособия

И.Н.Селезнев

МАСТЕРСТВО ФОТОЛЮБИТЕЛЯ

Москва, 1974

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОТОГРАФИИ

Любой вид искусства имеет свои изобразительные средства и приемы. Фотография также располагает техническими средствами и приемами, которые позволяют достигать всевозможных изобразительных результатов.

В художественной фотографии существуют разнообразные стили и направления. Характерно, что стилевые различия в фотоискусстве во многом зависят от технических средств, которыми пользовались авторы. Применяя одни и умышленно пренебрегая другими, фотографы добиваются определенных результатов.

В настоящее время, когда фотографическая техника достигла значительного прогресса, легко обнаружить различие стилей, как в творчестве отдельных наших мастеров, так и фотографов разных стран. Говоря о стилях в художественной фотографии, необходимо отметить, что сферы технической и художественной деятельности всегда взаимосвязаны. Композиция отдельного снимка и направление в фотоискусстве в одинаковой степени зависят от технических средств и приемов, которыми пользуется фотограф. Поэтому очевидно, что для овладения мастерством фотолюбителю необходимо знать технические возможности, которыми располагает современная фотография, и уметь применять их в практической деятельности.

Предположим, в одно и то же время два фотографа снимают один и тот же зимний пейзаж. После обработки (печати) у одного вышел снимок с полной проработкой деталей и тонов — на искрящемся от солнца снегу стоят молоденькие, запорошенные ели, на небе видны легкие зимние облака, все выглядит естественно, чувствуется пространство, фактура, объем предметов. У другого на фоне сплошной белизны снега и неба контрастно обрисовываются черные контуры елок. Причина столь неожиданных результатов в том, что в обоих случаях технические приемы, используемые при съемке, и дальнейшая обработка материалов были разными. Это и привело к столь противоположным изобразительным результатам. А именно: в первом случае при съемке была сделана некоторая передержка, но снимок обработан мягко, с хорошей проработкой деталей и в светах и в тенях. Во втором случае при съемке сделана та же выдержка, но снимок обработали некачественно (грубо), полагаясь на автоматику процесса в фоторедакторе. Вот и получилось: снег — бумажно-белый, а ели — угольно-черные. Отсюда вывод: используя определенные технические средства и приемы, можно получать те или иные изобразительные результаты, то есть один и тот же сюжет трактовать противоположно, следовательно, достигнуть различной силы эмоционального воздействия. Чтобы добиться определенных результатов, нужно уметь как бы заранее «увидеть» будущий снимок и уже в зависимости от этого действовать по определенному плану, подчиняя все средства единому замыслу.

Художественное воспроизведение действительности — дело более сложное, чем овладение фотографической техникой. Умение в снимке воплотить свой замысел, найти изобразительные средства для этой цели и есть задача, которая стоит перед фотолюбителем.

О ТОЧКЕ СЪЕМКИ И РАКУРСЕ

Существенно влияют на композицию будущего снимка и тем самым на его выразительность точка съемки и ракурс. Работа над фотографией начинается с отбора материала, с поиска конкретного сюжета, который в процессе съемки «вписывается» в кадр. Надо найти такую точку съемки, с которой сюжет наиболее удачно «впишется» в кадр. Практически точек съемки существует бесчисленное множество, но есть наиболее удачная и ее необходимо найти.

Часто, не мудрствуя лукаво, фотолюбитель обращается к центральной точке — когда оптическая ось объектива фотоаппарата перпендикулярна к плоскости объекта съемки. Это обеспечивает простую фронтальную композицию снимка — лобовую.

Существуют еще боковые точки, высокие или низкие. По сравнению с центральной они позволяют увидеть две стороны объекта съемки. Например, дом, снятый под углом в 45° к фасаду, изображается на снимке в перспективе. При этом он выглядит объемнее, больше ощущается пространство, возникает представление о его размерах и пропорциях.

Немыслимо рассмотреть все случаи выбора точки съемки, но можно выявить некоторые бесспорные закономерности.

Сравнивая два снимка (фото 1 и 2), обратите внимание, что объект, снятый с нижней точки, отличается от того же объекта, снятого с верхней точки. Нижняя точка съемки лишила снимок многоплановости, пространственности, и детали в большей или меньшей степени спроецировались друг на друга. Много места в кадре заняло небо, горизонт сильно опустился. Верхняя точка съемки показала противоположную картину, выявила пространство и в его пределах каждую деталь.

Приведенные примеры не имеют цели доказать абсолютное преимущество съемки с верхней точки. Нижняя точка съемки в практике применяется чаще. Но есть сюжеты, которые трудно раскрыть, не используя высокой точки съемки. Например, чтобы показать величину обрабатываемого поля, обширные пастбища, городской пейзаж, спортивные праздники и многое другое, приходится фотографировать с высокой, а иногда и с очень высокой точки съемки, с «высоты птичьего полета». Низкой точкой с успехом пользуются при съемке балета, некоторых спортивных сюжетов (прыжки в высоту, конные и мотосостязания, футбол, бокс и т. п.), тогда усиливается впечатление высоты прыжков, полета, движения (фото 3). Как правило, сам сюжет подсказывает автору верный выбор.

При съемке крупным планом вследствие большого ракурса (сильного перспективного сокращения удаленных частей предмета) объект съемки резко меняет привычный для глаза вид. В некоторых случаях такая подчеркнутая деформация «работает» на пользу, делает снимок не только эффектным, но и помогает зрителю увидеть объект съемки в новом аспекте, образно раскрыть содержание (фото 4). Однако съемка в ракурсе может привести и к отрицательным результатам или даже оказаться недопустимой для трактовки определенного сюжета. Такой прием, будучи необычным для привычного зрительного восприятия, сильно искажает предмет. Если сфотографировать человека с высоты второго этажа дома, то на снимке его фигура получится укороченной, приплюснутой к земле. Тот же человек, снятый с земли (так называемая лягушачья перспектива), будет выглядеть гигантом с непропорциональными частями тела (фото 5). Иногда в погоне за оригинальностью фотографируют людей крупным планом снизу. Такой прием искажает представление о человеке и не содействует раскрытию его характера (фото 6).

Пример этот характерен с точки зрения неправильного использования ракурса. Но среди сюжетов на промышленную и строительную темы, можно увидеть довольно много подобных снимков, и это понятно.: Естественное желание фотографа ярче раскрыть действие, образ или явление, подчеркнуть грандиозность или мощь изображаемого, заставляют его прибегать к поиску таких точек съемки, которые обеспечат раскрытие авторского замысла. Поиск необычной точки съемки представляется как творческий процесс, как отход от скучных шаблонов и трафаретов. Однако не теряйте чувства меры. Посмотрите на снимки 7 и 8. В первом из них использована нижняя точка съемки. Автору удалось раскрыть характер и обстановку производства, показать его мощь, размах. Во втором мы видим только чисто внешний формальный прием. Снимок с подчеркнутой натуралистичностью показывает на большой высоте рабочего-верхолаза, но ничего не рассказывает об условиях его труда. Подобная точка съемки здесь, применена сознательно, но неоправданно.

На перспективное искажение предмета, кроме точки съемки, влияют фокусное расстояние объектива и расстояние до снимаемого объекта. Чем короче фокусное расстояние объектива, чем ближе снимаемый предмет к аппарату, тем сильнее перспективное искажение. Таким образом, выбор точки съемки и использование ракурса можно рассматривать как приемы создания изобразительной формы будущего снимка. Фото 3 и 8 сделаны широкоугольными объективами с довольно близкого расстояния и наглядно демонстрируют выразительные возможности ракурса. Применяя длиннофокусные объективы, можно избежать нежелательного перспективного искажения.

Характерная особенность верхней и нижней точек съемки еще и в том, что нижняя точка по сравнению с верхней точкой почти всегда создает более живую, динамичную композицию. Сюжет, снятый с верхней точки, как правило, выглядит спокойнее, он более устойчив. Даже движущиеся детали в кадре кажутся застывшими (фото 9). И, наоборот, неподвижные предметы, снятые с нижней точки, привносят в снимок экспрессию (фото 10). Сравнив идентичные по сюжету снимки (фото 10 и 11), легко в этом убедиться. Но это не закономерность. Снимок, сделанный с нижней точки, может быть лишен всякой динамики, если, например, пятна и линии, его составляющие, расположены хаотично, не подчинены друг другу и между ними нет ни логической, ни зрительной связи. В то же время сюжет, снятый с верхней точки, может стать динамичным, если в нем присутствуют элементы, создающие впечатление движения, такие, как ритм, смазка изображения и т.п. При этом умелое использование разнофокусных объективов увеличивает возможности экспериментальных поисков.

Безусловно, это только часть средств, от которых зависит окончательный изобразительный результат. Но они составляют основу фотографической композиции. И хотя в последующих процессах автор снимка имеет огромные возможности воздействовать на изображение, успешное воплощение замысла во многом зависит именно от того, как был снят объект, с какой точки, в каком ракурсе.

ВЫДЕЛЕНИЕ В КАДРЕ ГЛАВНОГО

К съемке приступают только тогда, когда найден конкретный сюжет. В сюжете есть главное и второстепенное, дополняющее это главное. Совершенно очевидно, что второстепенное не должно заслонять собой главного. Вне зависимости от характера сюжета, будь то простой учебный этюд или натюрморт, пейзаж, портрет или жанровая сцена, всегда необходимо решить, какими средствами воспользоваться, чтобы выделить главное. Рассмотрим несколько основных приемов. Примером выделения главного является изображение основного светлого предмета в снимке на темном фоне (фото 12) или, наоборот, темного на светлом фоне (фото 13). Изобразительный центр на этих снимках хорошо выделяется на общей плоскости, и вы сразу видите его, а потом рассматриваете весь фон, находя менее броские детали. Так создается общее представление о всей картине, ибо главный предмет тесно связан с окружающими его второстепенными предметами. Если главный предмет расположен в центре кадра или близко к нему, он также акцентирует на себе наше внимание. В снимке «Зимний вечер» (фото 14) красивый узор заснеженных веток деревьев не заслоняет фигуры людей, стоящих в центре кадра. Можно акцентировать внимание зрителя в кадре четким, резким изображением, второстепенное оставляя размытым, как это сделано на фото 15 и 16. В обоих случаях авторы снимков, используя этот прием, заставили нас смотреть на то, что заинтересовало их. Если главный предмет в кадре снят крупно, вам становится ясно: этот предмет попал в кадр не случайно и автор хочет обратить на него наше внимание. Свет — одно из активных фотографических средств. От светового рисунка зависит композиция снимка. Светлое пятно в кадре прежде всего привлекает наше внимание и является зрительным центром снимка, если оно пришлось именно на ту часть кадра, которую мы считаем главной, то есть когда зрительный центр совпадает со смысловым, в этом случае сюжетно важная деталь снимка выделяется наиболее отчетливо. Линейная композиция помогает сосредоточить внимание зрителя на предмете, ради которого сделан снимок. Так в снимке «Земля» (фото 17) перспективно уменьшающиеся светлые и темные линии постепенно приводят в глубь кадра, к основному объекту — к работающему бульдозеру. Мы показали лишь несколько простейших приемов выделения главного. Есть и более сложные сочетания, успешное применение в работе тех и других полностью зависит от мастерства фотографа.

РОЛЬ ДЕТАЛИ В СНИМКЕ

Порой небольшой по размерам предмет в кадре несет основную смысловую нагрузку, играет в сюжете важную роль, создает настроение. Не говоря о приемах, с помощью которых достигается зрительный акцент в кадре, посмотрим, насколько важна роль детали в фотографических работах. Вот снимок «Погожий день» (фото 18). Технически он выполнен грамотно. Хорошо проработана фактура снега, на дороге видны следы трактора. Стоит ясный зимний день. Об этом говорят полупрозрачные тени и яркие солнечные пятна. Но что хотел сказать автор? Почему он выбрал этот пейзаж? В кадре масса разнообразных деталей. Они ничем не связаны, ничем не объединены, мешают друг другу, потому что все равнозначны. Непонятно, где главное, где второстепенное. То же самое можно сказать и о снимке «Лесная поляна» (фото 19). Правда, в пейзаж автор включил человека. Этот прием очень распространен; и если люди удачно расположены в кадре, они, как правило, обогащают пейзаж, делают его более содержательным, придают определенное настроение. Но в данном случае создается впечатление, что женщина случайно попала в кадр. Произошло это потому, что ей не найдено точного места, к тому же ее фигура сливается с фоном. Противоположный пример. Совсем крохотная деталь — фигура идущего по замерзшей реке человека — «держит» композицию снимка «Зимний пейзаж» (фото 20). Эта деталь позволяет ощутить глубину пространства, подчеркнуть масштабное соотношение планов. С фигурой человека удачно перекликается заснеженная лодка у берега реки; будучи помещенной на переднем плане, она уравновешивает композицию и способствует передаче пространства в пейзаже. Взгляните на верхнюю часть снимка «Частица планеты» (фото 21) — самый обыкновенный фрагмент географического пейзажа. Но как меняет картину находящаяся внизу на снежной глади цепочка альпинистов! Даже человеку, не искушенному в этом трудном виде спорта, становится ясно, какой духовной и физической силой должны обладать люди, идущие на штурм грозных вершин. До сих пор мы говорили о пейзаже и убедились, как маркая деталь, умело вписанная в кадр, улучшает композицию снимка, придает ему более сильное звучание, становится зрительным и смысловым центром. В других жанрах мы видим то же самое. Одна две не больше детали обогащают содержание снимка, а иногда являются главными в снимке. Так, четыре крохотные фигурки в работе «Под солнцем» (фото 22) стали сюжетным центром снимка, хотя в кадре они занимают небольшое место, а прилетевшие к рабочему месту сварщика голуби в снимке «На вахте мира» (фото 23) без сомнения явились поводом для съемки.

КАК ПЕРЕДАТЬ ПРОСТРАНСТВО

Типичный пример глубинной, пространственной композиции дан на фото 24. Но всегда ли необходима пространственная композиция? Во всех ли случаях плоскостные композиции по сравнению с глубинными более примитивны, менее выразительны? Отнюдь нет. Иные сюжеты отлично выглядят в плоскостном решении (фото 25). Важно только, чтобы выбранное автором композиционное решение было точным и способствовало раскрытию содержания, усиливало эмоциональное восприятие. Однако фотолюбитель часто сталкивается с необходимостью передать на снимке пространство. Не простое дело на плоском листе фотобумаги показать объемное изображение, создав иллюзию трехмерности. Чтобы получить эффект трехмерности, иными словами — создать глубинную, пространственную композицию, необходимо знать некоторые закономерности, уметь использовать определенные технические средства. Известно, человек воспринимает глубину в снимке благодаря накопленному ранее визуальному опыту. Трехмерная природа предметов и расстояние между ними на фотографии воспринимаются потому, что мы ранее наблюдали подобные реальные соотношения в жизни. Линейная перспектива. Выявление линейной перспективы — одно из эффективных средств передачи глубины в снимке. При этом линии, параллельно расположенные в действительности, на снимке как бы сходятся в одной точке. Когда мы видим на фотографии сходящиеся линии, нам кажется, что они удаляются. И хотя мы смотрим на плоскую поверхность снимка (фото 26), у нас создается иллюзия глубины, пространства. При выборе точки съемки всегда помните об этом действенном факторе. Тональная (воздушная) перспектива. В выявлении пространства нам может помочь и тональная (воздушная) перспектива. На открытом воздухе предметы, расположенные вдали от нас, просматриваясь сквозь воздушную дымку, имеют менее резкие очертания и кажутся более светлыми, чем предметы, находящиеся ближе к нам. Особенно это заметно при тумане, изморози, в запыленном воздухе и т. д. Если предметы изображены на снимке в дымке и имеют нечеткие очертания, у нас создается впечатление, что они расположены дальше тех предметов, которые видны более ясно. На фото 27 хорошо показано, как именно вследствие плотной воздушной дымки фигуры людей, фонарные столбы, фактура мостовой по мере удаления от аппарата теряют резкие очертания и становятся белесыми, что и создает иллюзию глубины. Многоплановость снимка играет немалую роль в создании глубинных, пространственных композиций. На фото 28 мы легко насчитываем четыре основных плана. Наличие в снимке четко разграниченных планов (при небольшой глубине резкости) создает глубинную композицию, хорошо выявляет перспективу. Резко изображенный передний план и размытый задний искусственно имитируют собой воздушную перспективу. Вот почему рациональное диафрагмирование при съемке, оптимальная глубина резкости — существенный фактор для передачи выразительности сюжета. Глубина резкости — активное изобразительное средство фотографии. Например, расстояние между альпинистом и заснеженной сопкой на фото 29 в действительности насчитывает несколько сот метров. Но, глядя на снимок, кажется, что человек стоит совсем рядом с горой. Снимок выглядит плоским, лишенным пространства и воздуха. Это получилось в результате неверного диафрагмирования, чрезмерно большой глубины резкости, отчего передний и задний планы оказались одинаково резкими, а сюжет данного снимка не пригоден для плоскостного композиционного решения. Наоборот, необходимо было найти способы усиления глубинного восприятия. Освещение. Для создания пространственного эффекта большую роль играет и освещение. Прямой, лобовой свет делает изображение плоским, боковой и верхне-боковой придают ему объемный характер. Если верхне-боковое освещение не всегда способствует выявлению перспективы, то, выделяя по тону разные планы, резко очерчивая отдельные предметы, показывая их форму, создает определенный эффект стереоскопичности. Постепенное уменьшение равновеликих предметов на снимке воспринимается глазом как отдаление этих предметов, что и создает иллюзию пространства. Так визуально равновеликие фигуры лыжников на фото 30, расположенные внизу и вверху кадра, свидетельствуют об отдаленности последних. Градация тонов. Существенную роль в передаче пространства и объема играет градация тонов. В контрастных, графичных изображениях (если в них отсутствует явно выраженная линейная перспектива) пространственность и объемность слабее и воспринимаются нами чисто условно. Многие авторы для достижения определенных изобразительных результатов применяют дополнительную обработку снимков, стремясь изменить первоначальное изображение (фото 31). Не касаясь вопроса творческой целесообразности такой работы, отметим, что в подобных случаях изображенные на снимке предметы, как правило, теряют свои объемные формы, а снимок в целом — глубинное композиционное решение. У фотолюбителя много и других возможностей для передачи трехмерности фотографического изображения, однако, напоминаем, что и плоскостное композиционное решение имеет право на жизнь.

ЛАКОНИЗМ КОМПОЗИЦИИ

Краткое, концентрированное выражение идейно-художественного замысла называется лаконизмом. Если композиция снимка недостаточна стройна, слишком запутана, так как в кадре много лишних, малозначащих деталей, расположенных бессистемно и хаотично, то такой снимок зрительно воспринимается трудно, а основная мысль в нем, ради чего он сделан, не ясна. И наоборот, путь к доходчивости, ясности и образности идет через четкий и лаконичный композиционный строй. Идеал, к которому надо стремиться, — это выразительный художественный образ, выявленный наиболее скупыми средствами. В изобразительном искусстве лаконизм как средство художественной выразительности находит применение прежде всего в плакате (фотоплакате). Лаконично — значит броско, предельно просто и без лишних деталей донести до зрителя основную идею. Фотографический снимок обладает ценнейшей специфической особенностью — документальностью, поэтому он более других изобразительных произведений нуждается в ясной, лаконичной форме. Четкость композиции и ясность содержания отличают фото 12, 13, 16, 32. Лаконичная форма композиции возможна в любом фотографическом жанре, причем выразительность снимков возрастает от простоты и ясности формы. Понятно, не всегда можно добиться предельного лаконизма изображения, но к этому надо стремиться. Вписывая в рамку кадра изобразительный материал сюжета, постарайтесь зрительно воспринять основные формы — наиболее крупные тональные пятна и их линейную связь, не обращая внимания на мелкие детали. В черно-белой фотографии приучитесь абстрагироваться от цветового восприятия предметов. Можно для этой цели рассматривать объект съемки через синий светофильтр, тогда видимое воспринимается таким, каким оно будет на снимке. Эти приемы помогают строить композицию снимка. Чаще всего удается найти лаконизм в композиции, если в самом сюжете большое место занимает ровный, спокойный фон (фото 33). Число деталей, включенных в кадр, относительно невелико, они хорошо контрастируют между собой и с фоном. Другим примером может служить снимок «В музее» (фото 34), в нем всего три основных работающих пятна. Предметы в кадре логически подчинены друг другу, между нами есть линейная связь. Рассматривая снимок по замкнутой линии треугольника, прежде всего ваше внимание привлекает скульптура, затем рисунок — большое светлое пятно, а потом уже фигура и лицо художника. Надеемся, что портрету художницы Марины Ивановой (фото 32) вы сможете дать сами верную оценку с позиции рассматриваемого вопроса.

РИТМИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОМПОЗИЦИИ

При обсуждении фотографических работ часто приходится слышать фразу: «Композиция снимка очень ритмична, поэтому он выглядит живым, динамичным...». Ритмичная композиция — это равномерное повторение, чередование одинаковых линий, тонов, пятен на снимке, расположенных так, что взгляд переходит от одной детали к другой, не отвлекаясь на второстепенные. Ритмичность в большей или меньшей степени присуща любому виду искусства. Без нее немыслимы музыка, поэзия, балет. Архитектура органически связана с ритмом линий и форм. Скульпторы и живописцы постоянно пользуются принципами ритмичной композиции. В фотографии труднее добиться ритмичных сочетаний, так как автор не может по своему желанию изменить форму и расположение предметов. Однако найти в природе ритмический эффект и использовать его при съемке фотолюбителю вполне под силу. Итак, ритм придает снимку живость, заставляет взгляд следовать от одного элемента к другому, создавая ощущение движения. Существует много различных способов придать ритмичность снимку. Приведенные здесь рисунки дают краткое представление об использовании линий, тонов и форм для создания ритмичной композиции. На рис. 1, а линии схожи между собой, но они не вызывают ощущения ритма, так как в их расположении нет никакой системы. На рис. 1,б линии даны в четком порядке; ни вызывают ощущение монотонности, покоя. Чередование линий на рис. 1,в создает приятное для глаза ритмичное сочетание. Прямая линия на рис. 1,г ничего не выражает, но, снабженная стрелкой, как бы создает движение в указанном направлении. Стоит добавить стрелку с другого конца, и движение вновь остановится. Зигзагообразная или волнистая линия заставляет взгляд следовать (медленнее или быстрее) в определенном направлении. Сходные формы и тональные пятна на рис. 1.д создают такое же чувство ритма, как и повторность линий. А теперь перейдем к фотографиям и посмотрим, какую-роль выполняет ритм в композиции снимка. В снимке «Лестничный марш» (фото 35) основные элементы неподвижны, но расположены в определенном порядке. Чередование решеток, перил и ступенек создает четкий ритм, а зигзагообразный строй лестничных конструкций заставляет наш взгляд скользить снизу вверх, как бы сопровождая движение людей. Снимок динамичен. Посмотрим на фото 36 «Студенческое общежитие». В нем то же строгое чередование линий и тональных пятен. Однако никакого движения здесь не ощущается. В чем же дело? Почему в данном случае чередование отказалось выполнить свою ритмическую роль? Вглядитесь внимательно и вы увидите, что схема расположения линий и пятен на снимке сходна с рис. 1,6 — она не динамичная. Взгляд не следует от одного пятна к другому, ибо они расположены в строгом порядке по вертикалям и горизонталям и зрительно воспринимаются все сразу. В целом композиция статична. Другой пример. В работе «Крутильщицы» (фото 37) ярко выражен естественный ритм при общей ее статичности. Оказывается, движение в кадре прерывают люди. Они привлекают внимание к себе и несут главную смысловую нагрузку, а позы их очень спокойны, и взгляд останавливается, не следует дальше. Ритм особенно хорошо передает движение, когда в кадре, помимо чередования однородных неподвижных предметов (линий или пятен), есть еще и движущиеся предметы, как в снимке «Уж небо осенью дышало...» (фото 38). Маленькая фигурка человека, идущего в направлении перспективно уменьшающихся силуэтов пляжных тентов, играет существенную роль. Здесь происходит взаимное дополнение одного другим. Тенты «помогают» человеку двигаться вперед, а человек оживляет эту довольно сумрачную картину осени. В результате ярко выраженная динамика в композиции. Симметричное расположение линий и пятен препятствует передаче движения. В снимке «Карусель» (фото 39) люди находились в движении, мы же воспринимаем их неподвижно висящими в воздухе. Посмотрите на снимок «Слалом» (фото 40), на линейный строй, как отлично передано движение и вся атмосфера спортивного соревнования. Заметную роль сыграл ритм в снимке «Трудный путь» (фото 41), хотя и выражен он в несколько завуалированной форме. Анализируя распределение пятен на снимке, можно заметить их ритмичное чередование (каюр, сани, пятерка собак) по ломаной зигзагообразной линии. Это и повлияло на динамичность снимка. В работе «Следопыты» (фото 42, а), благодаря удачному сочетанию выигрышного момента и точки съемки, в кадре ритмично распределились фигуры людей и стволы деревьев. Люди движутся по кривой линии — лыжне. Начало ее идет от правого нижнего угла снимка, затем резко поворачивает и следует в диагональном направлении слева направо. Это вызывает ощущение поступательного движения охотников. Если к ритмичному расположению деталей в кадре подключаются дополнительные активно действующие факторы, то они могут либо при определенных обстоятельствах в значительной степени выявить и усилить движение на снимке, либо ослабить и даже его уничтожите. В подтверждение изложенного давайте уберем на снимке «Следопыты» стволы деревьев (они ведь, как стрелки, указывали направление движения). Теперь их нет (фото 42,б). И динамичность рисунка явно снизилась. Если же нарушить ритм главных сюжетных элементов — убрать среднего охотника, то композиция совсем распадется и получатся как бы две не связанные друг с другом части фотографии (фото 42,в).

КАДРИРОВАНИЕ ФОТОСНИМКА

Фотолюбители не всегда внимательно относятся к определению границ кадра во время съемки, видимо рассчитывая на кадрирование при печати. Правда, современные объективы и фотопленка (матрицы цифровых фотокамер) позволяют получать негативы (цифровые снимки) высокого качества и соответственно хорошие отпечатки крупного размера даже с части кадра. Но при увеличении используемой площади негатива (цифрового снимка) неизбежно ухудшение изображения: частично теряется резкость, появляется зерно (возрастает шум в цифровой фотографии). Следовательно, надо стремиться рационально использовать площадь малоформатного негатива (малого размера матрицы, малого кол-ва эффективных пикселей (точек) цифровой камеры). Во время съемки важно четко (по возможности) представить себе границы будущего снимка, сообразуясь с конечным композиционным построением. В рамку видоискателя включайте только необходимые для раскрытия темы предметы, исключая все второстепенное. Выбор точки съемки, работа с видоискателем — это факторы, определяющие кадрирование снимка. Конечно, бывают обстоятельства, когда фотограф во время съемки быстродвижущихся предметов не в состоянии точно определить границы кадра. Тогда он вынужден вносить поправки, кадрируя при печати. В частности, в таком положении оказался автор фото 43. Он «поймал» динамичный момент игры ребят в футбол. Разумеется, в тот миг ему некогда было точно определить границы кадра. В кадр попали люди, не имеющие отношения к игре. Естественно, снимок необходимо кадрировать при печати (обработке снимка в фоторедакторе). Но вот авторам фото 44, 45 не требовалось проявлять подобной оперативности во время съемки. Они могли тщательно все продумать, выбрать выгодную точку съемки и соответственно получить более высокое качество фотографии. Но эта возможность не использована, и снимки в представленном варианте проиграли (кадрирование при печати и увеличение снимков до первоначального размера ухудшат их техническое состояние). Так, снимок «В свежую погоду» (фото 44), снятый с более близкой точки (место показано линией на снимке), выиграл бы значительно, ибо перспектива снимка изменилась бы, а передний план выглядел крупнее и четче. Размеры корабля в новом варианте практически останутся прежними и морской простор не будет казаться меньшим. Но волна казалась бы, крупнее и это оживило бы и украсило передний план снимка. Пейзаж «Березовая роща» (фото 45) хорошо сделан технически. Благодаря встречному освещению он получился объемным, видна фактура травы и деревьев. Правда, снимок перегружен световыми пятнами, но главный его недостаток в другом. Он имеет два зрительных центра, два равнозначных световых пятна, два направления линейной перспективы. Картина не воспринимается как единый пейзаж, она разделена на две части, каждая из которых является самостоятельным снимком. Здесь же можно было лучше сделать два пейзажа, и при прочих равных условиях они получились бы более совершенными и технически и композиционно. В снимке «Газорезчик» (фото 46) автор не использовал возможности кадрирования ни во время съемки, ни при печати. На фотографии много лишних мелочей, мешающих раскрытию сюжета, отчего композиция получилась слишком примитивной. Более строгая компоновка позволила бы сконцентрировать внимание на существенном, повысить выразительность снимка. Несколько слов о кадрировании портретов. Часто наблюдаются две крайности: либо на фотографии оставляют много ненужных деталей (различные предметы и пятна на фоне), либо без основания срезают часть лица, подбородок, лоб, волосы и т.д. Правда, в некоторых случаях с помощью таких смелых «трактовок» удается достигнуть определенного эффекта— акцентировать внимание на какой-либо части лица и тем самым яснее выразить содержание — авторский замысел. Посмотрим снимок «Мелодия» (фото 47,а). Из двух вариантов построения кадра предпочтение надо отдать первому. Во втором варианте лицо скрипача слишком мало по сравнению с общей площадью кадра. В первой фотографии все внимание сосредоточено на лице музыканта. Скрипка и смычок вписаны в кадр удачнее, композиция снимка более стройная. Дополнительного кадрирования требовал при печати снимок «Портрет сына» (фото 48). Фон здесь слишком пестрый, плохо смотрится громоздкая шапка, которая к тому же получилась сплошным черным пятном. Не располагая специальным портретным или длиннофокусным объективом, нельзя при съемке вписать лицо в кадр крупно, и поэтому изображение лица на негативе даже при фотографировании с близкого расстояния (что из-за перспективных искажений делать не рекомендуется) получается мелким. В таких случаях последующее кадрирование просто необходимо. Снимок, о котором идет речь, также можно представить в разных вариантах, как показано на нем линиями. Кадрирование — процесс творческий, он во многом определяет композиционное достоинство и техническое качество работы. Надо стараться основную часть этого процесса выполнять при съемке и лишь окончательно завершать его при печати. Обращаем ваше внимание на то, что большинство публикуемых в книге снимков, приведенных как пример положительный, скадрированы с достаточной точностью.

ОСВЕЩЕНИЕ

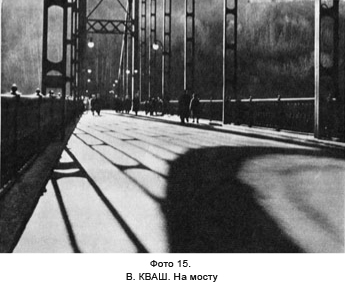

Если заглянуть в любое пособие по фотографии, изданное лет пятьдесят-шетьдесят назад, то можно увидеть классическую схему расположения источника света. Считалось, что источник света — солнце — должен находиться только сзади или немного сбоку по отношению к фотокамере. Такой своеобразный подход к использованию освещения диктовался низким уровнем развития фотографической техники в те времена. Слабая чувствительность негативного материала, неудовлетворительная противоореольная защита эмульсионного слоя и непросветленные объективы — все это осложняло, а порой и исключало возможность съемки со встречным передне-боковым и верхне-боковым светом. Видимо, по инерции многие фотолюбители предпочитают не пользоваться вариантами освещения, считая, что передний свет более надежный. Однако в большинстве случаев превосходство не на стороне переднего света. Чтобы убедиться в этом, проделайте простой опыт, который займет немного времени и потребует всего несколько кадров пленки (цифровых снимков). Возьмите любой предмет, например статуэтку, и поставьте перед окном. Сфотографируйте ее со стороны окна. Затем сделайте второй кадр с боковым освещением от окна и с небольшим отражательным экраном (для подсветки теневой стороны). Третий вариант — съемка ведется в направлении окна (фотоаппарат находится к нему под углом примерно 135°) и тоже с подсветкой. И, наконец, четвертый — совсем против света. Сравнив полученные отпечатки, нетрудно заметить, что они выглядят по-разному: предмет на первом снимке получится плоским, его объемные формы переданы очень слабо. Во втором и третьем случаях положение резко изменилось в лучшую сторону. Здесь боковое направление света хорошо выявило детали предмета, его объемные формы. В четвертом — мы увидим только четкий черный силуэт предмета на светлом фоне, без каких-либо деталей и подробностей. Таким образом, самый простой вариант освещения — передний свет — оказывается не лучшим. И это относится к большинству видов съемки. В практике фотолюбителя значительное место должна занимать этюдная работа со светом. Такие съемки способствуют развитию фотографического мастерства, позволяют приобрести навыки «видеть и чувствовать» световой рисунок. В дальнейшей работе фотолюбитель, обращаясь к значимым и глубоким по содержанию сюжетам, всегда сумеет найти наиболее выигрышное, выразительное в композиционном и световом отношении решение. Многие обладающие высоким мастерством фотолюбители, а также профессионалы не упускают случая сделать эффектный по освещению снимок на натуре, поработать над натюрмортом при искусственном освещении. Примеров тому немало. Вот снимок «Одуванчик на закате» (фото 49). Вероятно, в альбоме каждого найдется фотография пушистых шаров весенних одуванчиков. Возникает вопрос: надо ли делать такие снимки? Надо, если при этом фотолюбитель обдуманно компонует кадр, ищет выгодную точку съемки, выбирает подходящий фон, направление света, соответствующую диафрагму, позволяющую передать большую или меньшую глубину резкости в зависимости от замысла, и т. п. Так и поступил в данном случае автор снимка, а в результате обычный предмет выглядит эффектно. Со встречно-боковым освещением сделан снимок «Близнецы» (фото 50). Здесь направление света по существу определило композицию снимка. Ощутимо передано опушение молодых утят, а тени от них уравновешивают композицию, заполняя пустую площадь кадра. Этот же сюжет, снятый с передним освещением, не выглядел бы так рельефно, а композиция была бы не столь стройной. Натюрморт «Ромашки» (фото 51) прост и лаконичен по рисунку и прежде всего благодаря умело использованному свету. В то же время здесь прекрасно ощущается объемность и фактура стекла и цветка. Тональное соотношение предмета и фона сделало композицию снимка четкой и лаконичной. Теперь обратимся к другим работам, где рисунок света не является самоцелью, а лишь усиливает выразительность снимка. Пожалуй, нигде так не приходится считаться с направлением света, как в тех случаях, когда надо передать фактуру поверхности объекта съемки. Наиболее рельефно ее можно показать при боковом и встречно-боковом освещении. В этом легко убедиться, посмотрев на фото 23, 33, 52. Снег, легкая рябь воды, барханы — все получилось почти осязаемым, так же, как и хлопья падающего снега в снимке «На последней прямой» (фото 53). Однако в этом снимке направленный луч света сыграл и другую немаловажную роль. Благодаря чередованию световых полос и теней, расположенных по ходу бега конькобежца, в значительной степени усиливается впечатление движения спортсмена. Так порой направление света может способствовать созданию иллюзии движения. А вот и диаметрально противоположный пример, когда черное силуэтное изображение на белом фоне зрительно «утяжеляет» сюжет, придает снимку статичность (фото 54). Но мы не ставим это, в упрек автору, поскольку в данном случае такой изобразительный прием оправдывает себя. Фотоснимок красив узором рисунка. Один из наиболее интересных в творческом отношении вариантов съемки — это съемка против света, но с подсветкой импульсной лампой сбоку или от фотоаппарата. В зависимости от соотношения яркости источников освещения можно достигнуть различных изобразительных результатов. Боковой направленный свет при определенных условиях позволяет четко обрисовывать контур предметов, а попадая на главный объект съемки, выделяет его на общем фоне и тем акцентирует на нем внимание. В жанровой сценке «Деньки покосные» (фото 55) видно, как благодаря скользящему свету фигуры девчат очерчены светлой полосой, которая делает снимок более рельефным, объемным, пространственным. Направление света играет определенную роль и в передаче пространства. При разных вариантах освещения один и тот же сюжет может выглядеть по-разному: совершенно плоским, лишенным воздуха и глубины, или, наоборот, объемным, с четким делением на планы. Встречно-боковое направление света усиливает как тональную, так и линейную перспективы. Характерны в этом отношении два снимка — «Утро города» (фото 56) и «На мосту» (фото 15). В первом свет (падая в направлении фотокамеры) с неодинаковой силой высветлил предметы разных планов — от более темных передних к более светлым дальним — и этим самым способствовал лучшей передаче воздушной перспективы. В работе «На мосту» направленные в глубь снимка тени на мосту создают стройную линейную перспективу. Это также делает изображение пространственным, объемным. Хочется особо отметить возможности контраста светлых и темных частей снимка. Иногда это помогает сконцентрировать внимание зрителя на важных частях снимка и подчинить все в кадре именно этим основным сюжетным элементам. Показательна в этом отношении работа «Игра» (фото 57). Здесь на редкость удачно сбалансированы тональные массы — темный фон и светлые фигурки детей, так четко обрисованные верхне-встречным светом. Заканчивая разбор снимков, сделанных при разном направлении света, остановимся на двух работах, посвященных индустриальной теме. Снимок «В трансформаторном цехе» (фото 58) сделан при верхнем направленном свете, типичном для многих заводских цехов. При таком освещении было создано немало отличных работ в условиях производства, и понятно, почему оно по-прежнему привлекает внимание фоторепортеров и фотолюбителей. Верхнее направленное освещение создает своеобразный воздушный фон, на котором рельефно выделяются предметы переднего плана. Однако нельзя забывать, что съемка при подобном освещении из-за высокого контраста сложна. При «съемке необходимо варьировать выдержкой и диафрагмой — делать дубли, мягко обрабатывать пленку (цифровой снимок), чтобы получить негативы (цифровые снимоки) с максимальной градацией тонов, иначе эффект солнечных лучей будет выражен очень слабо или пропадет совсем. Вторая работа — «Электросварщики» (фото 59) — характерный пример того, с каким успехом может быть выполнен снимок, если он сочетает в себе определенное содержание с оригинальным композиционным и световым решением, а также высоким техническим исполнением. В любом виде искусства существуют этюды, помогающие формированию мастерства. Работа над фотоэтюдом учит видеть и осмысливать предметы чисто фотографическими категориями. Надо уметь выделить из массы окружающего характерное, главное, подметить и оценить (рисунок света, прикинуть варианты композиционного решения, представить визуально будущий фотоснимок и т.п. Развить в себе эта качества — значит приблизиться к мастерству в фотоискусстве. Чем раньше фотолюбитель займется этюдной съемкой, тем быстрее он освоит технику фотографии и композицию кадра. Попробуйте снять обыкновенную табуретку или спичечную коробку, но так, чтобы они выглядели, как в натуре, без перспективного искажения форм, чтобы предметы получились объемными, фактурными. Не думайте, что вам легко и быстро удастся этого достигнуть. Работа над этюдом, натюрмортом, естественно, не ставит задачи раскрыть глубоко содержание или добиться сильного эмоционального воздействия на зрителя. Но тем не менее эстетическая сущность этого вида творчества вполне очевидна. И очень часто этюдный по своему характеру снимок имеет столь совершенные формы, что переходит за рамки чисто учебной работы и становится самостоятельной, вполне законченной фотографической картиной. Работа над этюдом поможет фотолюбителю вдумчиво и результативно решать задачи в любом другом жанре фотографии. Занимаясь этюдной съемкой, надо ставить и решать вполне четкие и определенные задачи. Например, осмысленное заполнение различными предметами картинной плоскости снимка, построение уравновешенной композиции, гармоничное распределение тональных пятен и линий в кадре, поиски лаконичной композиции, выделение в кадре главного, выявление фактуры разнородных предметов, учебная работа со светом (с разными источниками света), выявление формы и объема предметов, логической взаимосвязи элементов снимка и т. п. Работа начинается с обдумывания оптимального решения поставленной задачи: наилучшее распределение предметов в пространстве, нахождение выгодной точки съемки, поиск соответствующего освещения, подбор нужной диафрагмы и выдержки, формата кадра, — так вплоть до позитивного процесса. Посмотрите, как решаются разными авторами близкие по характеру сюжеты. Вот натюрморт «Теннис» (фото 60). Приступая к созданию снимка, автор ставил две основные задачи: предельно точно распределить предметы на картинной плоскости и выявить их фактуру и объемные формы. Задачи эти решались с использованием одного основного, направленного источника света и подсветки, и решены они, безусловно, удачно. Все элементы снимка имеют визуальную взаимосвязь, кадр заполнен с большой точностью. Выбранный автором свет не только выявил фактуру и объем предметов, но с помощью теней заполнил пустые однотонные плоскости снимка. Решение второго натюрморта — «Бадминтон» (фото 61) — несколько иное и, пожалуй, еще более оригинальное и лаконичное. И здесь кадр заполнен предельно точно. Расчет глубины резкости оправдан — ракетка умышленно дана нерезкой с тем, чтобы на ее фоне лучше выделить волан. Заметим, что вся подготовительная работа для съемки этого натюрморта не потребовала особых условий и сделана на небольшом участке стола с помощью простых осветительных приборов. Рис. 2 Два других натюрморта (фото 62, а, б) — работы одного автора. Здесь, как мы видим по характеру светотеневого рисунка, задача поставлена иная. Автор не стремился передать объем и фактуру предметов. Он показал лишь их форму. Но сделано это выразительно, с выдумкой и применением более сложных технических средств. Как видно из рис. 2, в первом натюрморте (фото 62, а) сыграл роль оптический эффект — полное внутреннее преломление лучей в цилиндрической линзе (кувшин с водой). Самым главным здесь было найти такую точку съемки, при которой линия раздела черного и белого фона проходила бы точно по середине кувшина. Во втором (фото 62, б) чтобы получить черные контуры прозрачных стеклянных предметов, их снимали на белом фоне, но сбоку были установлены темные затенители (рис. 3), которые благодаря своему отражению в стекле обрисовали форму предметов черным контуром. Многие фотолюбители охотно занимаются съемкой мелких предметов на натуре, в естественных условиях. Такого рода съемки не менее интересны, чем работа с натюрмортом в домашних условиях при искусственном освещении, учитывая, что и в этом случае творческие задачи остаются теми же. Фото 12, 13, 16, 63 сделаны на натуре и свидетельствуют о том, что их авторы владеют высокой фотографической техникой, немалым мастерством и вкусом, они сумели использовать все средства и возможности для совершенных и эмоционально выразительных работ, увидели в обычном красивое и смогли донести это до зрителя. Делая подобного рода снимки, в первую очередь надо искать интересную изобразительную форму, совершенствовать композицию кадра, уметь находить необходимое тональное, линейное и световое решение, а не просто подбирать красивые цветы да ветки, которые можно встретить повсюду. Обратите внимание, как верно, точно и четко использованы в упомянутых работах точка съемки, свет, фон, глубина резкости. Изящна по изобразительной форме, приятна по тональности фотография «Бабочка» (фото 63). На мягком, спокойном и легком сером фоне цветов бабочка выделяется рельефно, объемно, чувствуется ее бархатистость. Раскинув крылья, подняв усики, она выглядит очень живо, кажется, еще миг — и она вспорхнет. Снимок «Май идет» (фото 16) продуман с точки зрения линейной формы и глубины резкости. Молодые березовые сережки и листики отчетливо выделяются на светлом размытом фоне, благодаря этому весь снимок получился нежным, легким, по-весеннему радостным. Снимком «Композиция» (фото 12) автор доказал, что в этюдной съемке важно фотографическое видение сюжета, оценка его с точки зрения изобразительных возможностей, формы, света и композиции в целом. В этом отношении столь непритязательный сюжет решен с достаточно высоким мастерством. Посмотрите снимок «Скорее домой» (фото 13). Умелое использование техники съемки привело к оригинальному изобразительному эффекту в общем-то довольно обычного сюжета. Снимок сделан под вечер, на фоне заходящего солнца, На снимке светлый диск получился очень крупным, это может вызвать удивление, так как съемка велась объективом с фокусным расстоянием 50мм. Чтобы получить такое крупное изображение солнца, необходимо снимать объективом с фокусным расстоянием 500—1000мм. Что же произошло здесь? Получилась как бы двойная экспозиция на один кадр. Снимается само изображение через объектив и одновременно отверстие диафрагмы проецируется непосредственно на пленку, засвечивает ее, образуя пятно, имитирующее солнце. Те кому приходилось видеть работы замечательных мастеров прикладной фотографии А. Хлебникова и Г. Сошальского знают с каким мастерством выполнены их снимки. Сюжеты же изображенные на них, довольно обычные и широко распространенные. Тут и резец для токарного станка, и электроды для электросварки, кисть винограда, шкурки каракуля, а то и простая табуретка. Но снимки выполнены с таким совершенством, что не только удивляют, но и волнуют зрителя Неоднократно на фотовыставках, где висел снимок I. Сошальского «Шкурки каракуля», посетители останавливались и протягивали руку, чтобы потрогать его, до такой степени мех казался натуральным, естественным. Репродукция с гравюры художника Махаева, выполненная А. Хлебниковым, дважды экспонировалась в салонах художественной фотографии. Когда сравнивали ее с оригиналом, то никто, в том числе и специалисты-исследователи, не могли их отличить. Мы упомянули о прикладной фотографии потому, что она в какой-то степени близка по своему характеру к съемке учебных натюрмортов.

ПЕЙЗАЖ

Существует мнение, что пейзаж — наиболее легкий вид, съемки. Соответствует ли такое мнение действительности? Природу любят снимать и снимают все. Хорошему снимку пейзажа открыты двери на любую выставку, на страницы любой газеты, журнала или книги, но, как ни странно, с развитием фотографической техники сделать интересный оригинальный фотоснимок не становится легче. Представьте себе, чего стоило лет семьдесят — девяносто тому назад сделать обычный пейзажный снимок: надо было нести с собой громоздкий деревянный аппарат (размер кадра 13X18 или 18X24 см) и штатив. Правда, и в то время были аппараты меньшего размера, но среди фотолюбителей увеличение снимков тогда только начинало применяться и было доступно не всем. А фотографии с негативов 6X9 см, сделанные контактным способом, слишком малы и, естественно, не всех удовлетворяли. К крупноформатным аппаратам (сейчас их можно встретить только в музее или распродажах, у старых мастеров в коллекциях) имелось обычно три двойных кассеты, следовательно, шесть стеклянных пластинок, иногда двенадцать. Если учесть, что приходилось делать дубли для обеспечения правильной экспозиции, поскольку экспонометров в то время не было, и тем паче системы замера через объектив в современных камерах, а качество фотографической эмульсии, ее светочувствительность и широта были невелики то ясно, с какими трудностями встречались наши предшественники фотолюбители. Другое дело сейчас. Зарядив пленку на 36 кадров или карту памяти и прихватив с собой пару запасных кассет, вы имеете возможность, гуляя в парке, в лесу, сделать в течение 2—3 часов более ста снимков. Но чем совершеннее становится техника фотографии, тем выше требовательность к качеству снимка и тем сложнее получить интересный в изобразительном отношении пейзаж. Фотоснимок — в конечном счете плоский лист бумаги, имеющий двойное измерение — длину и высоту, третье измерение — глубина — практически отсутствует. А фотографируем мы предметы в большинстве случаев объемные, движущиеся, цветные имеющие трехмерное пространственное измерение и наша задача — суметь так изобразить эти предметы, чтобы зрительно ощущались их форма, объем, фактура, создавалась иллюзия пространства, движения. Кроме того, с помощью тонального рисунка необходимо передать в черно-белом изображении цветовые особенности объекта съемки, а на цветных снимках все многообразие цветовой палитры окружающей среды. Посмотрите на фото 64. Работая над снимком, его автор не воспользовался ни одним из многих изобразительных приемов фотографии. Более того, он допустил ошибки. Снят обычный, вероятно красивый в действительности, уголок леса. Сквозь чащу пробивались косые лучи солнца. Листва и трава переливались разными оттенками от нежных светло-золотых тонов, через многообразие зеленых, до темных коричнево-черных. Легкий ветерок шелестел листвой. Через просветы между стволами деревьев проглядывали деревца и кусты, а где-то там, вдали, все слилось в сплошной темный фон. Так, видимо, выглядел этот пейзаж, когда привлек внимание фотографа. Что же получилось на снимке, название которого «Осень близка»? Мы видим сплошную пятнистую стену, от нее рябит в глазах. Но разве чувствуется осень, а не похоже ли изображение леса на конец весны или лета? В пейзаже все одинаково резко, и поэтому он на снимке получился сухим, плоским, лишенным воздуха. Неощутимо пространство, не чувствуется объема и фактуры деревьев. Почему так получилось? Прежде всего объект съемки не особенно выразителен с точки зрения монохромной фотографии. Здесь нет ни линейной, ни тональной перспективы. Малая диафрагма объектива при съемке усугубила недостатки. Слишком большая глубина резкости сделала пейзаж сухим, излишне резким. И даже передне-боковое освещение, которое обычно при съемке пейзажа бывает очень выигрышным, так как способствует эффектной передаче светотени, в данном сюжете только выявило ненужную пестроту. В целом снимок лишен композиционной стройности, в нем ни на чем не акцентируется внимание, не выделено то, что привлекло внимание автора. Получился просто случайный маловыразительный кадр. А теперь посмотрите на фото 65 и вы легко убедитесь, как хорошо может быть передана глубина пространства, если использован один из многих элементов композиции — линейная перспектива, — постепенное уменьшение одинаковых по величине предметов и стремление параллельных линий сойтись в одной точке. Пристально всматриваясь в фотографию, мы как бы забываем, что перед нами плоский лист бумаги — до того ощутима глубина, пространство. Пожалуй, даже можно примерно определить расстояние от первого шара на парапете до последнего фонаря. Так велика иллюзия третьего измерения, созданная линейной перспективой. Сделать снимок воздушным, глубоким, передать объем и пространство можно, пользуясь тональной перспективой — постепенным уменьшением насыщенности тонов, деталировки и резкости предметов от переднего плана к дальним. Тональная перспектива зависит от насыщенности воздуха водяными парами или от его запыленности. В утренние, а иногда и в предвечерние часы, в любое время года в большей или меньшей степени такая дымка имеется. Всегда есть дымка и в ненастную погоду. Передача тональной перспективы на снимке с использованием запыленности или задымленние воздуха встречается реже, чем с атмосферной дымкой, но результат одинаков. Мелкий моросящий дождь, туман, морозная мгла создают отличную тональную перспективу, и съемка в это время особенно интересна. Снимок «К осени» (фото 66) сделан в пасмурное осеннее утро. В нем хорошо передано пространство как раз за счет уменьшения тональных плотностей разных планов. В снимках «Свет и Тени» (фото 65) и «К осени» (фото 66), используя линейную и тональную перспективы, авторам удалось создать иллюзию пространства. Однако, если сравнивать эти два снимка с точки зрения их художественной выразительности, то, бесспорно, предпочтение надо отдать последнему. Для тональной перспективы характерно не только постепенное ослабление тонов по мере удаления предметов, но и уменьшение их деталировки и резкости. Учитывая это, можно искусственно создать определенное впечатление тональной перспективы на снимке. В случаях, когда воздух чист и нет естественной природной дымки, глубину резкости изображаемого пространства рассчитывают таким образом, чтобы на снимке четкими получились предметы первого, иногда второго плана, а все остальное должно постепенно расплываться. В дальномерных камерах такой расчет делается с помощью шкалы глубины резкости, которая имеется на объективе. Прием этот несложный, но дает хорошие результаты, даже при небольшой тренировке. При съемке зеркальными камерами изменение глубины резкости видно непосредственно по изображению на матовом стекле, в особенности при открытой диафрагме объектива. Кстати, пользоваться этим приемом можно не только при пейзажной съемке, но и в других жанрах фотографии, где надо передать глубину изображаемого пространства. Усилить тональную перспективу можно и при позитивном процессе. Для этого во время экспонирования при увеличении задние планы прикрывают рукой или вырезанной из черной бумаги маской, то есть на дальний план дают меньше света, чем на передний, его высветляют, делают более легким по тону В зависимости от расположения планов их надо делать разными по тону, от темных передних к светлым дальним.. Такой способ печати не прост, чтобы его освоить, требуется некоторая практика. Разумеется, не каждый фотоснимок печатают подобным образом, но иногда это бывает необходимо и затраченное время оправдывается. Часто к этому приему прибегают при печати снимков больших форматов для выставок.

НЕСКОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СЪЕМКИ ПЕЙЗАЖА

Сделать хороший пейзажный снимок можно любым фотоаппаратом, в том числе «Сменой» и «Любителем». В пейзажной съемке успех зависит не столько от технического оснащения фотолюбителя, сколько от его знания изобразительных средств фотографии, умения выбрать объект и найти для него индивидуальную и оригинальную трактовку. При этом, разумеется, не отвергается использование технических средств для получения различных эффектов. Невозможно, например, фотографируя аппаратом с фокусным расстоянием объектива 50мм, получить на снимке диск заходящего солнца величиной в половину площади негатива или лунную дорожку на воде шириной во весь кадр. Для этого потребуются объективы с фокусным расстоянием 500 — 1000мм. Однако такая, казалось бы, мелочь, как глубокая, точно рассчитанная бленда, необходима. Без нее почти невозможно снимать с боковым светом и тем более против света, вечером и в некоторых других случаях. Надо также иметь минимум два светофильтра — желто-зеленый и оранжевый. Правда, для большинства видов пейзажной съемки (для получения облаков на небе или фактуры снега) применение фильтров не обязательно, так как изо-панхроматическая пленка, на которой мы обычно снимаем, выявляет все цветовые оттенки в черно-белой гамме, но в отдельных случаях светофильтры необходимы. Предположим, на фоне темного, слабо освещенного леса растет зеленая молодая поросль, выделить ее, то есть «отбить» один план от другого, и поможет желто-зеленый светофильтр. Или: по небу поплыли беспокойные облака, под порывами ветра склоняются деревья, надвигается гроза. Оранжевый фильтр исказит цветопередачу, увеличит контраст светотени (небо станет темным, хмурым), и тем самым усилится впечатление надвигающейся грозы. Передний план в пейзаже, кроме передачи пространства, несет важную смысловую и изобразительную нагрузку. Если он выбран непродуманно, случайно, то ухудшает снимок. Так, деревья на переднем плане на фото 67 не несут ни смысловой, ни изобразительной нагрузки, а только создают излишнюю пестроту и без того перенасыщенного деталями снимка. Передний план может быть «активным», главным в кадре, тогда задний план служит его фоном, дополняющим содержание снимка. В снимке «Утро на Ворскле» (фото 68) наше внимание в первую очередь привлекают люди, сидящие в лодках, затем, оторвавшись от них, мы разглядываем всю картину, общий фон пейзажа, а потом снова возвращаемся к переднему плану. Совершенно очевидно, что один только передний план не выглядел бы столь поэтично, как вся эта картина в целом, не получилось бы нежного и тонкого по рисунку утреннего пейзажа. Значительную роль здесь сыграл общий фон. Но этот же пейзаж без активного переднего плана потерял бы ту прелесть и живость, какими он обладает. Все это легко проверить, если прикрыть листком бумаги сначала нижнюю часть снимка, а потом верхнюю. Еще более активен передний план в снимке «Поземка» (фото 69). Активность эта возросла за счет фигуры женщины, идущей по дороге. Передним планом в пейзаже может быть куст, пень, лыжня, изгородь, рельефная фактура поверхности земли или воды, и тогда он будет выполнять вспомогательную, но тоже существенную роль. Посмотрите на фото 52. Автор умышленно отвел много места показу фактуры каракумских песков, этим он показал специфические особенности тех мест. Светлая полоса изгороди (фото 70) как бы вводит нас в кадр и энергично ведет в глубину снимка, к главной его части. Таким приемом «ввода в кадр» пользуются часто, например включая в снимок лыжню, тропинку, ручеек и т. д. К выбору переднего плана надо относиться с большим вниманием, помня, что он должен быть всегда органически связан с самим пейзажем. В противном случае он может разрушить цельность сюжета, отвлекая все внимание на оба.

ПЕЙЗАЖ ДИНАМИЧНЫЙ

Шторм на море и тихая, застывшая зеркальная гладь, туманное безветренное утро в лесу и тревожный порыв ветра перед наступающей грозой по-своему волнуют нас, ибо природа величественна во всех проявлениях. Но снимок — всего лишь несовершенное отражение зафиксированной части природы на плоском листе бумаги. Поэтому от фотографа, чтобы передать увиденное и снимком произвести эмоциональное воздействие на зрителя, требуется настоящее мастерство. Никогда нельзя упускать случая оживить снимок. Идущий человек проезжающая повозка, летящая птица, набежавшая волна плывущие по небу облака и согнутые от порыва ветра кроны деревьев, падающие снежинки или капли дождя — все эти детали придают снимку дополнительное ценное качество: живость, динамичность, определенное настроение. Снимок «Гроза идет» (фото 71) нельзя считать особо интересным в сюжетном отношении. Он прост по композиции, пейзаж снят фронтально. Но как ощутим в нем ветер из-за бегущих по небу облаков и согнутых в борьбе с ним кустов. Хотя в природе эти явления нередки, а сам снимок далек от совершенства, но смотрится он с большим интересом, чем красивые спокойные пейзажи. Еще раз вернемся к снимку «Поземка» (фото 69). Мы ведь ощущаем эту поземку, как ее ощущает женщина, идущая по дороге. Ее фигура в снимке несет главную нагрузку: дает настроение, подчеркивает состояние природы. Можно возразить: а много ли осталось от пейзажа? Один фон, несколько деревьев. И все-таки это пейзаж. Ибо пейзаж — многогранный жанр, его границы широки, и порой трудно установить, где кончается пейзаж и снимок приобретает качественно другое содержание. Хочется повторно напомнить о значении присутствия человека или чего-нибудь живого, движущегося в пейзажном снимке. Какое бы малое место в кадре эти активные элементы ни занимали, если место найдено точно в композиционном отношении, их присутствие оживит кадр, сделает снимок глубоким по содержанию, вызовет больше ассоциаций, образов. Посмотрите на снимок «Зима» (фото 72). Уберите мысленно или прикройте кусочками белой бумаги два темных пятнышка — и что останется? А на снимке действительно зима, настоящая зима среднерусской полосы. К сожалению, нередко приходится видеть, как любители пейзажной съемки, облюбовав красивый уголок природы, тут же приступают к съемке, не задумываясь, что один и тот же ландшафт в зависимости от различных условий (освещения, времени дня, состояния погоды, времени года) выглядит совершенно иначе. Конечно, не всегда есть время несколько раз в день прийти и осмотреть намеченный объект, выбрать наилучшее освещение. Однако часто такой возможностью располагая, фотолюбители ею не пользуются. Фото 73,а,б;74,а б дают наглядное представление о том, как разные природные условия резко меняют картину пейзажа. Это подтверждает сказанное о необходимости пользоваться наиболее оптимальными условиями при съемке того или иного пейзажа.

СЪЕМКА ПЕЙЗАЖА НОЧЬЮ

Многих привлекает съемка ночных, чаще всего городских, пейзажей с обилием мерцающих огней или фейерверков. Особенность такого вида съемки заключается в малой освещенности объекта и его высоком контрасте. Самое удобное время для съемки, когда на улице не совсем стемнело, но уже зажигается электрическое освещение. В это время свет от неба смягчает контраст объекта съемки,, служит как бы общей подсветкой и позволяет получить проработку деталей в теневых участках. Такое время суток иногда операторы условно называют «режимным». Выдержка в вечернее и ночное время колеблется в пределах от долей секунды до минуты и более. Поэтому фотографировать приходится со штатива или с какой-либо устойчивой опоры. Экспонируют с помощью длинного гибкого тросика, в случае с пленочными аппаратами и для цифровой камеры атоспуск или аккуратное прикосновение к кнопке затвора. При съемке ночью применяют пленку высокой чувствительности 130—250 ед. ГОСТа, на цифровой камере желательно найти компромисс, или увеличить чувствительность сенсора, или пойти на увеличение выдержки. И то и другое применительно только при наличии опыта, или дублей. Время выдержки имеет существенное значение и зависит от выбранного для съемки объекта его освещенности, диафрагмы. Так, если в кадр включены идущие и стоящие вблизи от аппарата люди (фото 14), расчет экспозиции должен быть такой, чтобы выдержка была как можно короче — около 1/5—1/10 сек. Съемка праздничных салютов, наоборот, требует продолжительной выдержки, иначе светлые линии огненных следов, ракет выйдут на снимке слишком короткими. Нередко при съемке салюта делают многократную экспозицию, то есть снимают на один кадр несколько залпов вспышек, в случае цифровой камеры это не всегда возможно (для бюджетных, дешевых камер), но наложение изображения их разных кадров возможно в фоторедакторе, если владеть определенными навыками производства подобных работ. Делается это так. Выдержку устанавливают в положение длительная (Д), или, в случае с цифровой камерой, ставят возможно большую выдержку, регламентируемую аппаратом. В момент взлета огней фейерверка открывают затвор, и когда салют гаснет, затвор не закрывают, а прикрывают отверстие объектива специально для этого сделанной заслонкой из картона, оклеенного черным бархатом. В момент второго взлета фейерверка заслонку убирают, и так повторяют несколько раз. В результате на снимке получается обилие огненных снопов. При этом не надо особенно заботиться о переднем плане, он может быть и хорошо проработан, а может быть силуэтным, от этого эффект салюта не уменьшится (фото 75). Интересна съемка вечернего городского пейзажа из окна третьего-пятого этажей, когда по улице проезжают автомашины. Свет от фар проходящих машин оставляет след в виде длинных ярких белых полос, рисунок которых придает определенный эффект снимку. Выдержка при съемке в этом случае должна быть продолжительной (10—20 сек.) или многократной, как при съемке салюта. Изобразительные приемы при ночной съемке (передний план многоплановость, линейное построение, точка съемки и т.п.) те же, что и при съемке днем, и так же влияют на выразительность фотографии. Публикуемые здесь ночные снимки (фото 14, 75) выполнены хорошо технически и удачны с точки зрения композиции. Ночные объекты, как об этом уже говорилось, имеют высокий контраст, и поэтому старайтесь получить достаточно мягкий негатив, то есть экспонировать и проявлять пленку необходимо по принципу: передержка при съемке и мягкое проявление. Но бывает трудно определить точную выдержку даже при помощи фотоэлектрического экспонометра, поэтому, чтобы получился хороший в техническом отношении негатив, самый надежный способ — многократная съемка с разной экспозицией.

ПЕЙЗАЖ В СВЕТЛОЙ ТОНАЛЬНОСТИ

Тональность снимка во многом определяет его выразительность и зависит не только от характера самого объекта, но и от авторской трактовки. Фотограф стремится точно передать тональность натуры или умышленно изменяет ее с тем, чтобы настроить зрителя на определенное эмоциональное восприятие. В последнем случае важно сохранить чувство меры: грубое искажение действительности приведет к созданию формальных композиций. Для решения снимка в светлой тональности необходимы подходящий объект и определенные условия освещения. Фотографирование пейзажа в отличие от портретной съемки и натюрморта осложняется тем, что имеется только один источник света — солнце. Поэтому пейзаж в светлой тональности можно получить, если в самом объекте превалируют светлые тона. Однако светлый пейзаж, состоящий из белесых тонов, производит впечатление недопечатанного изображения. Поэтому, когда на таком фотоснимке имеется темный предмет, это не только не портит впечатления, но, наоборот, в значительной степени усиливает естественность и правдивость восприятия. Посмотрим теперь фотоснимки и на их примере разберем характер объектов и условия съемки, необходимые для получения пейзажа в светлой тональности. Обратите внимание, авторы публикуемых фотографий не случайно пришли к этим результатам. Во всех работах виден последовательный расчет и в выборе объекта съемки, и в композиции, и в экспозиции при съемке, и в лабораторных процессах — проявлении негативного материала и печатании. В работе «В царстве снегов» (фото 76) объект съемки белый, с небольшой градацией светло-серых полутонов снега. Яркое солнечное освещение и прозрачный воздух позволили хорошо выразить характер высокогорного пейзажа. Снимок интересен не только с технической точки зрения. Главное здесь — содержание. Маленькие фигурки спортсменов, стремительно мчащихся на лыжах по склону огромной горы, органически связаны с заснеженным горным массивом. Благодаря им снимок приобрел черты художественности, он ощутимо передает романтику спорта смелых и отважных. Хорошие снимки можно сделать и летом в ясное, солнечное утро, когда освещение способствует образованию густых теней и проработке деталей, но в таких световых условиях получить нежную светлую тональную гамму можно только при безукоризненной технике съемки, проявления и печатания. Исключительно точный расчет экспозиции плюс мягкое проявление (в цифре смягчение при коррекции в фоторедакторе) помогут вам обеспечить получение неплотного негатива (цифрового снимка) с широкой гаммой полутонов. Малейшее возрастание плотностей во время проявления пленки сразу же вызовет повышение контраста и загубит нежность снимка (нежелателен так же излишний контраст). Обратите внимание при печати на подбор фотобумаги (нормальная, ближе к мягкой), на точность выдержки при медленном выравнивающем проявлении в мягком проявителе (обработке в фоторедакторе). Это даст вам возможность получить полупрозрачные тени и хорошую проработку деталей в светах. Итак, сделать снимок в светлой тональности можно не только зимой. При определенных природных условиях нетрудно найти подходящий объект в разных местах и в любое время года. Вот два снимка, близкие по сюжету, но различные по географии и условиям съемки: «Туман над Волгой» (фото 77) и «Утро в Коктебеле» (фото 33). В первом сильная молочно-белая пелена тумана застелила дальние планы, скрыла берег, смягчила яркие лучи утреннего солнца, поэтому так удачно получились матовый диск, его отражение на воде и маленькая лодка. Снимок сделан в сентябре, в 6 часов утра. Во втором снимке много света. Яркие отвесные лучи южного солнца, упав на поверхность воды, отразились от нее, засверкали серебристыми бликами. Очень короткая выдержка, соответствующая условиям освещения, в данном случае не годилась бы. Пленка умышленно переэкспонирована, негатив «получился плотным, и при соответствующем подборе фотобумаги автор сумел сделать снимок в общей светло-серой тональности. И все же значительно больше сюжетов, которые легко можно решить в светлой тональности, мы найдем зимой. На огромной снежной глади застывшей реки — темные пятна. Это рыболовы. Часто встречающийся сюжет автор снимка (фото 78) решает по-своему, оригинально. Посмотрите, почти бумажно-белый тон отпечатка, но заснеженная поверхность реки ощущается. Как это достигнуто? Экспозиция при съемке выбрана с передержкой по снегу. Однако получилось довольно много темно-серых пятен на снегу, они захламляли картинную плоскость, делали поверхность льда неприятно грязной. Но полное отсутствие этих пятен, не выявило бы ледяной поверхности. Чтобы найти золотую середину, автор во время печати частично прикрывает отдельные места рукой, уменьшая тем самым проработку серых пятен, и умышленно оставляет значительное по размеру пятно в правом нижнем углу снимка — отражение на льду группы людей (в случае с цифрой это достигается при работе со слоями и масками слоев). То, что во время печати не удалось прикрыть рукой, в дальнейшем было высветлено раствором фармеровского ослабителя. Тональная гамма — одно из главных изобразительных средств фотографии. Она может быть очень широкой, со множеством полутонов — от белого к черному; может быть и совсем узкой — белое и черное. Как видно из напечатанных здесь снимков, любой из вариантов вполне применим в работе над пейзажем в светлой тональности. Тональная гамма выявляет многоплановость снимка и потому способствует передаче пространства, создает впечатление глубины. В этом отношении особенно показательна работа «Иней» (фото 79). Морозный солнечный день, иней густо покрыл стволы и кроны деревьев. Воздух наполнен полупрозрачной мглой. На снимке широкая градация тонов — от чисто-белых до светло-серых и серых. Здесь расчет экспозиции, проявление пленки и техника печатания были такими, чтобы излишним контрастом не уничтожить нежности и богатства оттенков. Поскольку в пейзаже хорошо проработан передний план, выявлены два следующих плана, он сохранил пространственность и воздушность, наполнен светом. Рассмотрим снимок «Туманный день» (фото 80). Черная полоска берега и силуэты людей, чуть подальше одинокая лодка — все это проецируется на светлую гладь воды. Противоположный берег, окутанный туманом, еле-еле просматривается. Этот тональный контраст определил лаконизм композиции снимка. Нетрудно себе представить этот сюжет, снятый в других условиях, в ясный, солнечный день: пестрая рябь воды, четкий контур гор, серая набережная — все слилось бы по тону с изображением людей и лодки. Вряд ли такой пейзаж привлечет внимание зрителя. Не нарушают гармонии общего светло-серого тона темная полоса, проходящая по всему снимку, в работе «К Ленину» (фото 81). Общий светлый тон снимка служит фоном, на котором с предельной четкостью и ритмичностью вырисовываются фигуры людей, проходящих по Красной площади. Нередко пейзажи в светлой тональности бывают очень контрастными, сделаны, как говорят, «под графику». Тут обычно градация тонов сводится до минимума. Иногда их бывает только два — белый и черный. Это достигается подбором соответствующего светлого фона при съемке (например, небо или снежная поверхность), на котором силуэтами изображаются те или иные предметы. Даже такие скупые изобразительные средства часто позволяют довольно образно раскрыть содержание. Отсутствие тональных переходов не мешает передаче пространства и глубины, но достигается это за счет масштабного сравнения предметов — линейной перспективы. В этом легко убедиться, посмотрев на работу «Индустриальный пейзаж» (фото 82). Изобразительная форма снимка (черные конструкции мачт на фоне светло-серого неба) вполне оправдана характером самого сюжета. Работа «Севан утром» (фото 83) построена на контрасте белого с черным, без промежуточных полутонов. Люди и снасти получились силуэтами, но снимок хорошо смотрится. Подобную тему можно выразить и по-иному, но автор нашел свое, необычное решение. Данного эффекта достигнуть несложно, надо снимать с небольшой передержкой по светам, а при печатании использовать фотобумагу такого контраста, который обеспечил бы чисто белый фон и достаточную черноту изображения деталей. Мы рассмотрели снимки, сделанные в самых разнообразных условиях, но выполненные в одном тональном ключе. Авторы этих работ продуманно, целенаправленно от начала до конца работали над выбранным объектом съемки, стараясь облечь его в соответствующую изобразительную форму.

ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ ЗИМНЕГО ПЕЙЗАЖА

Фотоэлектрический экспонометр, если правильно им пользоваться, сориентирует вас в экспозиции (в случае с цифрой, нельзя слепо доверять автоматике камеры, а делать дубли, внося поправки в экспозиционные параметры, если это заложено в вашей камере). Но экспонометр показывает общую экспозицию по всему объекту в целом. Отдельные детали могут быть передержаны, другие недодержаны, особенно в сюжетах с большим контрастом. Для зимних сюжетов как раз характерен высокий контраст. Поэтому, чтобы получить хороший негатив (цифровой снимок), всегда целесообразно сделать несколько дублей, снимая или с разными выдержками, или диафрагмируя объектив (если в цифровой камере предусмотрен ручной режим экспозиции). Например, один дубль в сторону недодержки, один с «нормальной» выдержкой и два в сторону передержки (в цифровой камере, в некоторых продвинутых моделях заложена программа, позволяющая это сделать). Следовательно, объект надо сфотографировать несколько раз, меняя на одно деление скорость затвора или диафрагму. Например, экспонометр показывает, что при диафрагме 8 выдержку надо ставить 1/250 сек. Снимите так: 1/500, 1/250, 1/125 и 1/60 или только 1/250, но при диафрагмах 11, 8, 5,6, 4. Что целесообразнее: менять выдержку или диафрагму, решается в каждом отдельном случае, согласуй это с характером объекта съемки и творческим замыслом. Теперь остается только нормально проявить пленку (обработать цифровой снимок), и вы получите группу негативов, из которых сможете выбрать один, соответствующий вашему вкусу (в случае если снимать в формате RAW, то при его конвертировании (проявлении) можно значительно улучшить не учтенные параметры во время съемки). Любой сюжет — жанровые сцены, спорт, пейзаж, — конечно, лучше снимать зимой в солнечную погоду. В зимние месяцы солнце стоит ниже, чем летом, и его косые лучи создают живой, интересный светотеневой рисунок. А при съемке со встречным и встречно-боковым светом зачастую получаются эффектные снимки. Такое направление света хорошо выявляет форму и объем предметов, их фактуру. Интересные пейзажные снимки можно получить и в пасмурный день, во время снегопада или в сильный мороз, когда в воздухе образуется своеобразная дымка, которая, как уже было отмечено, создает прекрасную тональную перспективу на снимке и делает пейзаж воздушным, многоплановым, с нежным белесоватым рисунком. В такую погоду нередко светит солнце, но его лучи не могут пробиться сквозь морозную мглу и оно выглядит золотисто-желтым матовым диском. Тут можно снимать прямо против солнца, включая и его в кадр как элемент композиции. При этом лучше не пользоваться светофильтрами средней и в особенности большой плотности, они «уберут» дымку, а диск солнца сделают меньшим и более четким. О светофильтрах. Современная изопанхроматическая эмульсия с большой точностью передает в черно-белой гамме все цветовые оттенки ( в цифровой камере тоже самое). При нормальной выдержке и правильном режиме обработки пленки можно и без применения светофильтров получить хорошую проработку фактуры снега и облаков. Между тем иногда бывает необходимо, как говорят, специально исказить цветопередачу, чтобы выделить одни предметы на фоне других, например, заиндевевшие деревья на фоне серого или даже темного неба, усилить тени на снегу. В этом случае среднеплотный желтый (а иногда и оранжевый) фильтр при съемке на черно-белую пленку, или в черно-белом режиме в цифровой камере окажется полезным. Некоторые цифровые камеры имеют режим встроенного цветного фильтра (стоит поискать в меню камеры), или при конвертировании из RAW, перевести изображение в черно-белое, и настроить его коррекцию с помощью встроенных в конвертор фильтров). Значительно расширить, обогатить возможности зимней съемки может простой в употреблении поляризационный фильтр. Он не хуже, чем желтый светофильтр, притемнит бледное зимнее небо. Кратность его равна примерно четырем. Однако неправильно поступают те фотолюбители, которые почти никогда не снимают фильтр с объектива аппарата. Фильтр искажает цветопередачу, увеличивает контраст и в большей или меньшей степени убивает воздушную дымку, что не всегда желательно. Итак, мы видим, что съемка пейзажа зимой имеет некоторые особенности. Остается добавить, что, как правило, нет необходимости даже в пасмурную погоду пользоваться пленкой большой светочувствительности, вполне достаточна светочувствительность пленки в 65 ед. ГОСТа, а в случае с цифровой камерой всегда следует устанавливать минимально возможную чувствительность сенсора камеры.

ЖАНР ПОРТРЕТА.